La stenosi aortica è un restringimento di quella valvola che è posta tra il cuore ed il sistema arterioso. La valvola aortica, infatti, è posta all'uscita di quella parte del cuore, il ventricolo sinistro, che spinge il sangue ossigenato in tutto l'organismo partendo dall'arteria più grande del nostro corpo, l'aorta.

La funzione della valvola aortica è quella di aprirsi quando il ventricolo sinistro si contrae (sistole) e di chiudersi quando è finita la spinta impedendo al sangue presente nell'arteria aorta di tornare indietro. L'anatomia della valvola aortica può essere rapidamente descritta come l'apposizione di tre foglietti sottili disposti a "nido di rondine" all'interno di quella struttura tubulare che è il passaggio tra il cuore e l'arteria aorta (anulus e radice aortica).

Questi foglietti (cuspidi) si aprono e chiudono passivamente ad ogni battito cardiaco. Questa struttura lavora incessantemente al ritmo del cuore ma può andare incontro ad alcune alterazioni che riducono il passaggio del sangue, causando ostruzione: si ha quindi una stenosi aortica.

Alcune situazioni possono portare anche a un malfunzionamento in chiusura, tanto che il sangue non è più bloccato dalla valvola e torna in ventricolo durante la sua fase di rilassamento (diastole). Si ha quindi un'insufficienza aortica. I due vizi possono essere associati e si parla quindi di steno-insufficienza valvolare aortica.

Cause

Cause

La stenosi aortica può essere congenita, e quindi presente sin dalla nascita, oppure manifestarsi nel corso dell’esistenza del paziente. In tal caso, si parlerà di stenosi aortica acquisita. Questa condizione può presentare diverse cause, tra cui:

- avanzamento dell’età del paziente;

- calcificazione della valvola stessa;

- malformazioni di natura reumatica.

- alterazione della funzione cardiaca;

- uno stato di sofferenza di organi, ad esempio il cervello, che non risultano sufficientemente irrorati dalla giusta quantità di sangue.

Sintomi

Sintomi

I sintomi classicamente associati a stenosi aortica sono rappresentati da:

- sincope: improvvisa perdita di coscienza, soprattutto durante attività fisica, determinata dall’impossibilità di adeguare la portata cardiaca alle richieste dell’organismo, per l’ostruzione all’efflusso del cuore.

- angina: il dolore cardiaco, da ischemia secondaria all’ipertrofia ventricolare e all’aumentato lavoro del cuore.

- dispnea: l’affanno è il corrispettivo clinico dell’inadeguata capacità del cuore a pompare il volume ematico in maniera soddisfacente. Può rappresentare il primo segno dello scompenso cardiaco.

Oltre a questi, possono comparirne altri meno specifici, ma ugualmente comuni, come vertigine, cardiopalmo, tosse, astenia o facile faticabilità.

Diagnosi

Diagnosi

Dopo il sospetto sorto dopo la raccolta della storia clinica e dei sintomi, l'ecocardiogramma è l'esame fondamentale per definire la presenza e la gravità della stenosi aortica. Questo esame viene eseguito stando sdraiato ed un medico (o un tecnico) applicano una sonda al torace.

Questa, attraverso l'uso degli ultrasuoni, fornisce in maniera indolore e non invasiva delle immagini in movimento del cuore, che ci descrivono il funzionamento delle valvole cardiache e delle cavità cardiache (atrii e ventricoli). Altri esami richiesti in alcune situazioni sono:

- l'ecocardiogramma transesofageo;

- l'ecocardiogramma transtoracico da sforzo o con stress farmacologico;

- la TAC con mezzo di contrasto.

Rischi

Rischi

La morte improvvisa rappresenta l’evenienza più grave e occorre come prima manifestazione di malattia in una percentuale di casi variabile dal 3 al 7%.

Tra gli ulteriori rischi legati a questa patologia, possiamo trovare:

- la dissezione aortica, spesso correlata alla stenosi aortica da valvola bicuspide;

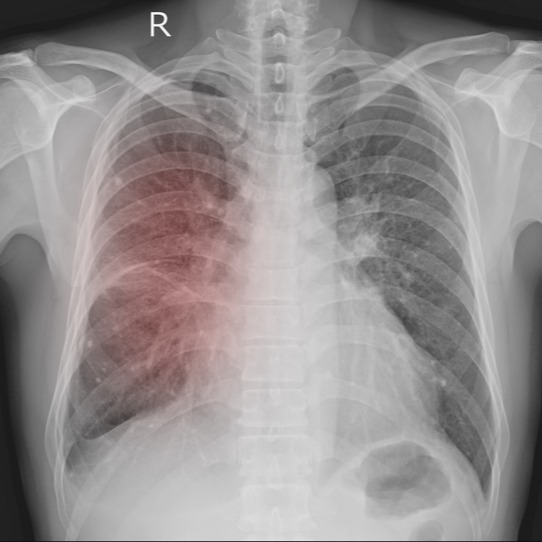

- lo scompenso cardiaco, progressivamente ingravescente, fino all’edema polmonare acuto;

- non è raro l’infarto del miocardio;

- aritmie, dalla fibrillazione atriale fino ai blocchi atrio-ventricolari, nei vari gradi di gravità;

- può capitare, infine, che a livello della valvola danneggiata, si sviluppi endocardite infettiva o che da essa si distacchino e vadano in circolo piccoli frammenti di calcio, con il verificarsi di embolie sistemiche.

Cure e Trattamenti

Cure e Trattamenti

Nel caso di un paziente asintomatico, in cui la stenosi non è severa e la contrattilità del ventricolo sinistro è conservata (“frazione d’eiezione” superiore al 50%), sono indicati unicamente controlli periodici.

In questa fase, per limitare la naturale evoluzione della patologia, può essere utile instaurare terapia medica, utilizzando farmaci che riducano il lavoro del cuore, abbassino la frequenza, contrastino il rimodellamento e l’ipertrofia ventricolare, controllino la pressione senza peggiorare il gradiente a livello valvolare. In questo caso, si ricorre ai beta-bloccanti, ai calcio-antagonisti cosiddetti non diidropiridinici, meno frequentemente ad ACE-inibitori o sartani. Utile, specie in presenza di stenosi calcifica, profilassi antiaggregante, che può essere effettuata con l’Aspirina a basse dosi. In particolari e selezionate condizioni, che possano far aumentare il rischio di endocardite infettiva, andrà attuata profilassi antibiotica.

La maggior parte dei pazienti affetti da stenosi aortica lieve o moderata, in stretto controllo cardiologico, in trattamento medico adeguato non avrà necessità di intervento, che però risulterà indicato in caso di stenosi sintomatica e/o severa. Come detto in precedenza, poi, una variabile importante nella definizione del giusto momento per operare, è la cosiddetta frazione d’eiezione: se inferiore al 50%, potrebbe essere stabilito l'intervento chirurgico anche con paziente asintomatico.

La sostituzione valvolare tradizionale si effettua in anestesia generale, con accesso che può essere toracotomico a livello del III spazio intercostale o con sternotomia, in circolazione extracorporea. Le valvole meccaniche sono durevoli, ma presentano aumentato rischio di complicanze tromboemboliche, per prevenire le quali si dovrà assumere terapia anticoagulante orale (TAO).

Attualmente, a questo scopo, si utilizzano i “dicumarolici”, farmaci ormai tradizionali, che però necessitano di prelievi ematici periodici per ottimizzarne il dosaggio. I nuovi anticoagulanti (NAO), recentemente introdotti in commercio, non sono ancora stati approvati con questa indicazione.

Le valvole biologiche, spesso devono essere sostituite dopo 10-20 anni, anche se quelle di ultima generazione hanno durata maggiore. Una protesi biologica si deteriora in tempi relativamente più rapidi nei giovani rispetto agli anziani.

La valvuloplastica (correzione del difetto preservando la valvola nativa), più spesso utilizzata sulla mitrale, per quanto riguarda la valvola aortica viene eseguita solo in una minoranza di casi, quasi esclusivamente in età pediatrica.

Bibliografia

- Sevilla T, Vilacosta I, San Román JA. Aortic stenosis. Med Clin (Barc). 2023 Aug 1:S0025-7753(23)00394-9. English, Spanish. doi: 10.1016/j.medcli.2023.06.028. Epub ahead of print. PMID: 37537019.

- Joseph J, Naqvi SY, Giri J, Goldberg S. Aortic Stenosis: Pathophysiology, Diagnosis, and Therapy. Am J Med. 2017 Mar;130(3):253-263. doi: 10.1016/j.amjmed.2016.10.005. Epub 2016 Nov 1. PMID: 27810479.

- Marquis-Gravel G, Redfors B, Leon MB, Généreux P. Medical Treatment of Aortic Stenosis. Circulation. 2016 Nov 29;134(22):1766-1784. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.023997. PMID: 27895025.

- Chambers J. Aortic stenosis. BMJ. 2005 Apr 9;330(7495):801-2. doi: 10.1136/bmj.330.7495.801. PMID: 15817530; PMCID: PMC556059.

L'informazione presente nel sito deve servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In caso di disturbi e/o malattie rivolgiti al tuo medico di base o ad uno specialista.

Cerca i migliori specialisti che si occupano di Stenosi aorticaRevisione Scientifica

Trova il Medico più adatto alle tue esigenze.