Normalmente, gli impulsi prendono origine in una struttura cardiaca chiamata "nodo del seno", localizzata nell’atrio destro. Le cellule di questa struttura hanno la capacità di generare impulsi a cadenza regolare, con variabilità fisiologica, e la propagazione di questi impulsi agli atri e ai ventricoli serve per creare la contrazione del muscolo cardiaco e, di conseguenza, pompare il sangue e farlo circolare in tutto l’organismo.

Normalmente, la nostra specie ha battiti tendenzialmente regolari, con oscillazioni fisiologiche e una frequenza che varia tra 60 a 100 batt/min, nell’adulto, e ogni alterazione di questa regolarità viene definita aritmia.

L’aritmia è un argomento complesso e affascinante. Le aritmie possono essere di origine sopraventricolare:

- bradicardia (riduzione dei battiti);

- tachicardia (aumento dei battiti);

- extrasistolia (battiti che arrivano in maniera anticipata e inattesa che possono essere singoli o ripetitivi);

- fibrillazione e flutter atriale.

Oppure possono essere di origine ventricolare:

- extrasistolia ventricolare singola e ripetitiva;

- tachicardia e fibrillazione ventricolare.

Cause

Cause

Tutte le aritmie devono essere scrupolosamente valutate e riconosciute per la loro potenziale pericolosità. Per fortuna, poche di queste hanno la necessità di trattamento per evitare conseguenze negative per l’organismo ed eventuali svenimenti e morti improvvise.

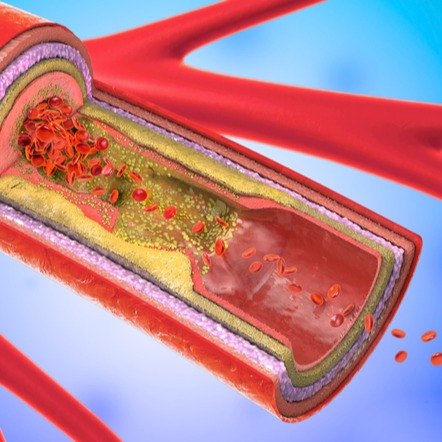

Le aritmie potrebbero essere la spia di una patologia cardiaca o non cardiaca. Le patologie cardiache che possono essere causa di aritmie sono:

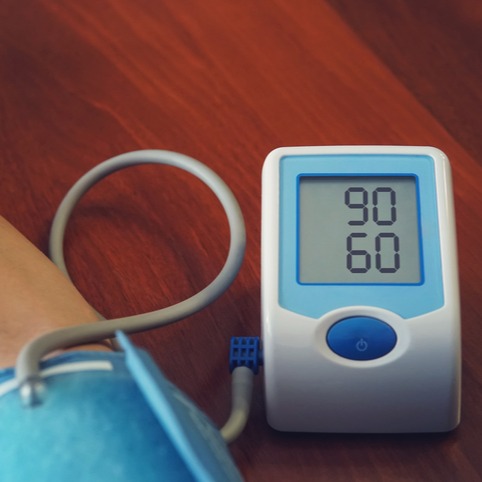

- ipertensione;

- malattie congenite cardiache;

- malattia del muscolo cardiaco;

- ischemia miocardica;

- malattie degenerative cardiache;

- anomalie genetiche con malattia dei canali ionici;

- malattie valvolari come prolasso o stenosi della valvola mitralica;

- insufficienza cardiaca.

Patologie non cardiache che possono essere causa di aritmie:

- malattia della tiroide;

- patologie polmonari (asma, bronchite, ecc.);

- malattie gastrointestinali;

- un eccesso di bevande eccitanti (caffè, tè, ecc.);

- uso di droghe, alcool e fumo.

Sintomi

Sintomi

I sintomi variano in relazione alla percezione soggettiva e alla tipologia delle aritmie:

- le extrasistoli possono essere percepite come “battito alla gola o al petto e/o allo stomaco”, “battito forte”, “mancanza del battito”;

- le bradicardie si caratterizzano per stanchezza, debolezza ed eventuali capogiri e svenimenti;

- le tachicardie si esprimono prevalentemente con palpitazione, forte debolezza, affanno, vertigini ed eventuale perdita di coscienza.

Diagnosi

Diagnosi

L’aritmia può essere diagnosticata casualmente, durante una visita di controllo anche in assenza di sintomi: talvolta, l’aritmia potrebbe non dare disturbi e non essere percepita dalla persona. Diversamente, abbiamo a disposizione altre metodiche che sono in grado di documentare le aritmie:

- ECG 24 – 48 ore secondo Holter;

- registratore post-evento;

- loop recorder esterni;

- loop recorder impiantabili.

Rimane fondamentale conoscere la natura e le caratteristiche dell’aritmia. È indispensabile conoscere la causa e potrebbe essere necessario eseguire altri accertamenti per identificare una eventuale patologia sottostante, che è causa dell’aritmia stessa. A tale scopo abbiamo a disposizione altri mezzi diagnostici:

- Ecocardiografia M e 2D con color Doppler;

- prova da sforzo al cicloergometro;

- TAC coronarica;

- scintigrafia miocardica;

- RM cardiaca;

- coronarografia.

Dopo aver completato la diagnosi, possiamo decidere per una eventuale terapia.

Rischi

Rischi

A questo punto, appare ovvio che il rischio dipende dalle caratteristiche dell’aritmia e dalla patologia sottostante. Per esempio, nel caso di fibrillazione atriale, aumenta il rischio di tromboembolismo, ictus cerebrale e diventa importante porre la corretta diagnosi ed iniziare eventualmente terapia anticoagulante.

Così come nei soggetti che praticano attività sportiva, la conoscenza dell’aritmia è essenziale per evitare tachicardie pericolose e morte improvvisa, durante la pratica sportiva.

Cure e Trattamenti

Cure e Trattamenti

Anche in questo contesto lo stile di vita è essenziale per prevenire alcune patologie che causano l’aritmia:

- evitare il fumo, sostanze eccitanti (cocaina, anabolizzanti, ecc.), alcol;

- controllo del peso corporeo con corretta alimentazione ed attività fisica.

Ovviamente, rimane fondamentale curare la patologia sottostante all’aritmia:

- cardiopatia ipertensiva: terapia farmacologica;

- cardiopatia ischemica: terapia farmacologica, angioplastica e bypass coronarico;

- patologie valvolari: terapia farmacologica, correzione chirurgica;

- cardiomiopatie: terapia farmacologica, pacemaker, stimolazione biventricolare;

- patologie extracardiache: trattamento delle patologie tiroidee, polmonari e/o gastroenteriche.

E, alla fine, considerare trattamenti antiaritmici specifici:

- farmaci antiaritmici;

- impianto pacemaker e defibrillatore;

- terapia ablativa.

Bibliografia

- Thiene G.; Nava A.; Corrado D.; Rossi, L.; Pennelli N. Right Ventricular Cardiomyopathy and Sudden Deathin Young People. N. Engl. J. Med. 1988, 318, 129–133.

- Maron B. J. Right Ventricular Cardiomyopathy: Another Cause of Sudden Death in the Young. N. Engl. J. Med. 1988, 318, 178–180.

- Norman M.; Simpson M.; Mogensen J.; Shaw A.; Hughes S.; Syrris P.; Sen-Chowdhry, S.; Rowland E.; Crosby A.; McKenna W.J. Novel Mutation in Desmoplak in Causes Arrhythmogenic Left Ventricular Cardiomyopathy. Circulation 2005, 112, 636–642.

- Hamid M. S.; Norman M.; Quraishi A.; Firoozi S.; Thaman R.; Gimeno J. R.; Sachdev B.; Rowland E.; Elliott P. M.; McKenna W. J. Prospective Evaluation of Relatives for Familial Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy/Dysplasia Reveals a Need to Broaden Diagnostic Criteria. J. Am. Coll. Cardiol. 2002, 40, 1445–1450.

- Petersen S. E.; Khanji M. Y.; Plein S.; Lancellotti P.; Bucciarelli-Ducci C. European Association of Cardiovascular Imaging Expert Consensus Paper: A Comprehensive Review of Cardiovascular Magnetic Resonance Normal Values of Cardiac Chamber Size and Aortic Root in Adults and Recommendations for Grading Severity. Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging 2019, 20, 1321–1331.

- D’Ascenzi F.; Anselmi F.; Piu P.; Fiorentini C.; Carbone S. F.; Volterrani L.; Focardi M.; Bonifazi M.; Mondillo S. Cardiac Magnetic Resonance Normal Reference Values of Biventricular Size and Function in Male Athlete’s Heart. JACC Cardiovasc. Imaging 2019, 12, 1755–1765.

- Yamabe H, Orita Y. Demonstration of the Anatomical Tachycardia Circuit in Sinoatrial Node Reentrant Tachycardia: Analysis Using the Entrainment Method. J Am Heart Assoc. 2020;9(2).

- Hafeez Y, Grossman SA. Sinoatrial Nodal Reentrant Tachycardia. StatPearls. Published online 2021. Accessed May 13, 2022.

- Kawada S, Morita H, Antzelevitch C et al. Shanghai Score System for diagnosis of Brugada Syndrome. Validation of the score system and reclassification of the patients. JACC Clin Electrphysiol 2018; 4:724-30.

L'informazione presente nel sito deve servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In caso di disturbi e/o malattie rivolgiti al tuo medico di base o ad uno specialista.

Cerca i migliori specialisti che si occupano di AritmieRevisione Scientifica

Trova il Medico più adatto alle tue esigenze.