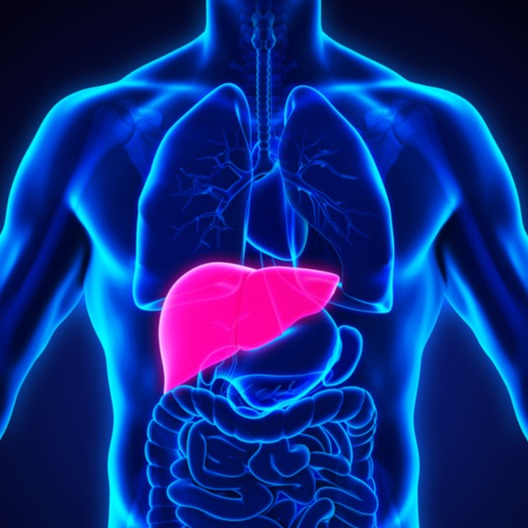

L'emocromatosi è una malattia ereditaria, caratterizzata da difficoltà nella metabolizzazione del ferro, le quali portano ad un suo graduale ed eccessivo assorbimento nell'organismo. Il ferro, così assorbito, si innesta nelle cellule parenchimali di alcuni organi (in modo particolare del cuore, del pancreas, del fegato, della milza, di alcune ghiandole e alle articolazioni) danneggiando, in questo modo, i tessuti e, di conseguenza, provocando un danno all’organismo.

È una patologia che può presentarsi a qualsiasi età a che, tuttavia, può manifestarsi in modo molto vario. Alcuni soggetti affetti dalla patologia, infatti, non manifestano alcun sintomo legato alla stessa (forma asintomatica). Altri soggetti, invece, possono presentare delle forme molto gravi.

Generalmente si manifesta dopo i 40 anni di età. I sintomi, comunemente, comprendono stanchezza cronica, dolori articolari, impotenza per gli uomini e amenorrea per le donne, femminile, ipotiroidismo, ipogonadismo e diversi altri.

Come accennato, vi sono dei casi in cui la patologia compare in età neonatale e pediatrica. Solitamente, le forme più precoci sono quelle più severe.

Cause

Cause

Essendo una malattia ereditaria recessiva, in primis, le sue cause sono di natura genetica. Tuttavia, è necessario che si incontrino due portatori sani di emocromatosi per generare un figlio con questa patologia.

Esiste, tuttavia, una forma secondaria di emocromatosi. La patologia può, infatti, trarre origine anche da diverse altre cause, tra cui:

- altre patologie (come, ad esempio, talassemia e anemia sideroblastica);

- eccessiva assunzione di ferro.

Sintomi

Sintomi

Sono stati distinti principalmente quattro tipi di emocromatosi che possono trarre origine da cinque diversi geni:

- HFE (tipo 1);

- HFE2 (tipo 2a);

- HAMP (tipo 2b);

- TFR2 (tipo 3);

- SLC40A1 (tipo 4 o ferroportinopatia).

Nella maggior parte dei casi, in un primo momento, la malattia non presenta alcun sintomo (come abbiamo sottolineato, c’è la possibilità che non ne presenti mai). Gradualmente, negli anni, si può manifestare una sintomatologia che comprende:

- stanchezza cronica;

- dolori articolari;

- impotenza maschile/amenorrea femminile;

- ipotiroidismo;

- ipogonadismo;

- cirrosi epatica;

- diabete;

- scompenso cardiaco.

Dal momento che i pazienti affetti da questa patologia presentano una pigmentazione bruna della cute, dovuta all’accumulo di melanina e di emosiderina, l’emocromatosi è conosciuta anche come diabete bronzino.

Generalmente, i sintomi si manifestano con maggiore intensità negli uomini rispetto che nelle donne (in particolare se prima della menopausa).

Si noti che l'emocromatosi di Tipo 1 è una patologia abbastanza comune, specie tra le popolazioni originarie del Nord Europa. Anche in Italia, la patologia è diffusa maggiormente nelle regioni del Nord, rispetto che in quelle del Centro e del Meridione.

Per quanto riguarda, invece, le altre tipologie di emocromatosi, si tratta di forme rare o, persino, molto rare.

Diagnosi

Diagnosi

Dal momento che i sintomi sono vari e complessi, questa patologia può essere erroneamente sottostimata o, qualche volta, anche sovrastimata. Questo perché:

- quando presenti, i sintomi, sono generici;

- essendo una malattia poco conosciuta, viene spesso confusa;

- vi sono diverse malattie croniche del fegato capaci di alterare, similmente all'emocromatosi, gli indici del ferro.

Solitamente, l’emocromatosi può essere diagnosticata correttamente attraverso:

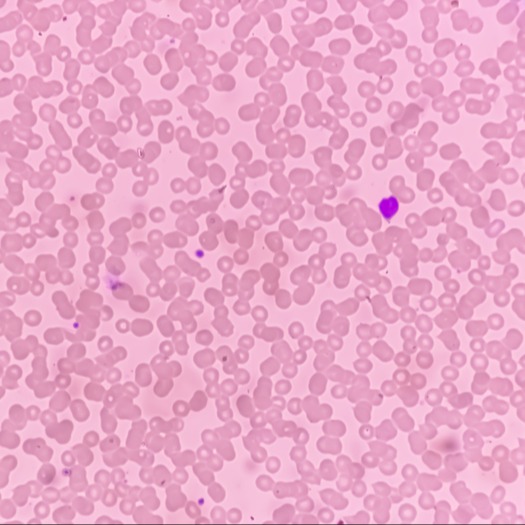

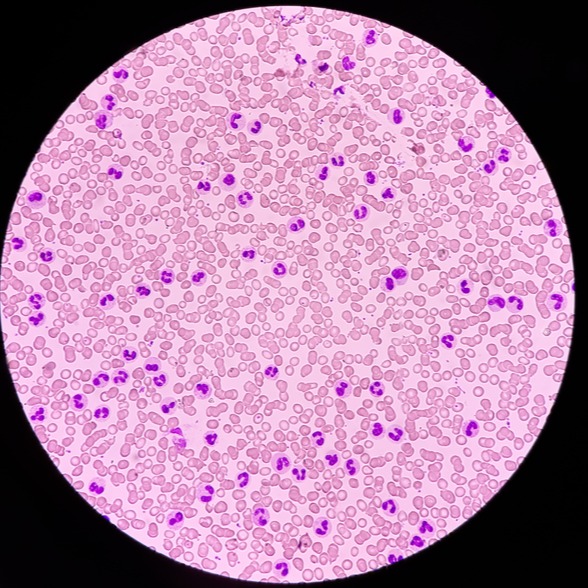

- esami del sangue;

- test genetici;

- raramente, biopsia epatica (o, in alternativa, RMI del fegato).

La diagnosi è graduale. In un primo livello d’indagine, infatti, si procede con il dosaggio di:

- ferro;

- ferritina;

- sideremia;

- transferrina.

Lo specialista, inizialmente, dovrà prendere visione ed analizzare le alterazioni dei parametri del ferro negli esami del sangue. Se i parametri di ferritina e saturazione della transferrina sono elevati, si passa al secondo step: il test genetico.

Successivamente, a conferma della diagnosi, potranno essere necessari anche una biopsia del fegato e/o una RMI del fegato, al fine di valutare se e in che modo l’organo è stato eventualmente danneggiato.

Rischi

Rischi

È importante evidenziare che, se si interviene con il trattamento della patologia in modo rapido, evitando che il ferro assorbito danneggi gli organi, l’aspettativa di vita del paziente è normale.Va detto, inoltre, che una copertura vaccinale può proteggere gli organi interni, in modo da escludere eventuali complicazioni connesse alla patologia.

Cure e Trattamenti

Cure e Trattamenti

La terapia dell’emocromatosi mira al contenimento dell'accumulo di ferro nel suo insieme.

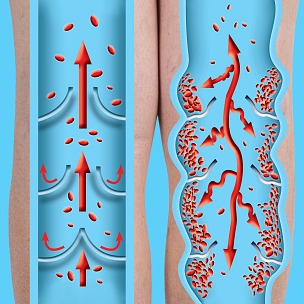

Il trattamento migliore, al fine di curare tale patologia, è il salasso (altrimenti noto come flebotomia terapeutica). Si tratta di una pratica antica, ma efficace.

Generalmente, per i primi due anni, il ferro può essere rimosso con prelievi settimanali o bisettimanali da 200 a 500 millilitri (in base al peso del paziente). Quando il paziente non presenterà più valori anomali, si potrà procedere ad effettuare il salasso una volta ogni tre mesi circa. Ogni esecuzione deve essere pensata e calcolata volta per volta.

Nel caso un paziente non potesse sottoporsi al salasso, può ricorrere a farmaci che riescano a bloccare l’assorbimento del ferro.

Alla base del controllo dell’emocromatosi vi deve sempre essere:

- un’alimentazione sana;

- il controllo del peso corporeo;

- il controllo del quadro metabolico.

Tuttavia, essendo una patologia ereditaria, essa può manifestarsi in individui che hanno una dieta normale. Bisogna, dunque, cercare di mantenere una dieta equilibrata sia dal punto di vista della qualità, che relativamente ai macro e micronutrienti assunti.

Si presti attenzione a:

- limitare il consumo di carne;

- limitare vino e superalcolici;

- evitare cibi integrati con ferro.

In tal modo si potranno sia prevenire che limitare i danni al fegato. Assumere delle abitudini alimentari, come l'inserimento di alimenti integrali e verdure, è un ulteriore elemento che aiuta a rallentare l'assorbimento del ferro a livello intestinale.

Bibliografia

- Franchini, Massimo, and Dino Veneri. "L’emocromatosi ereditaria." Recenti Progressi in Medicina 95.10 (2004): 457-462.

- Pietrangelo, Antonello. "Hereditary hemochromatosis: pathogenesis, diagnosis, and treatment." Gastroenterology 139.2 (2010): 393-408.

- Hereditary hemocromatosis. Franchini M, Veneri D. Recenti Prog Med. 2004 Oct;95(10):457-62. PMID: 15560291.

- New pathogenic concepts in hereditary hemochromatosis. Pérez-Aguilar F. Gastroenterol Hepatol. 2006 Jun-Jul;29(6):358-65. doi: 10.1157/13089718. PMID: 16790187.

L'informazione presente nel sito deve servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In caso di disturbi e/o malattie rivolgiti al tuo medico di base o ad uno specialista.

Cerca i migliori specialisti che si occupano di EmocromatosiRevisione Scientifica

Trova il Medico più adatto alle tue esigenze.