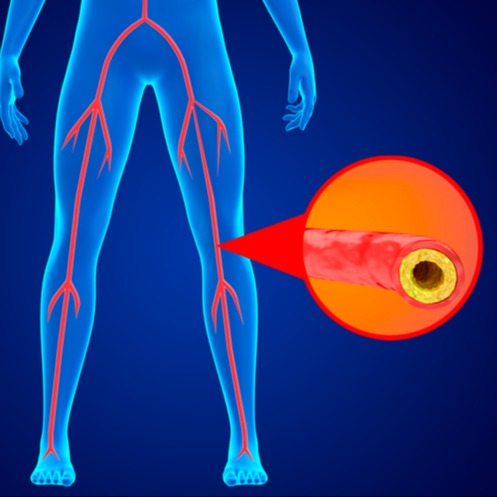

Arteriopatia obliterante arti inferiori

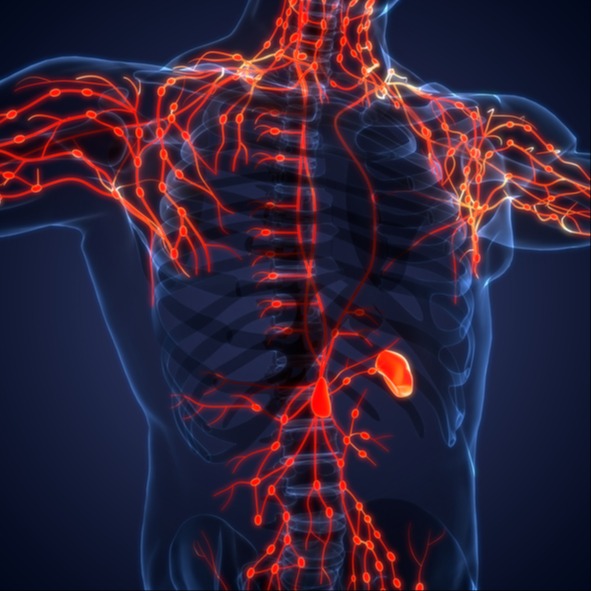

Con l’espressione Arteriopatia ostruttiva degli arti inferiori (PAD) si intende una delle manifestazioni più diffuse dell’arteriosclerosi, dal momento che tale patologia colpisce il 4-12% circa della popolazione nella fascia d’età tra i 55 e i 70 anni.

Generalmente, ha una minor incidenza nel sesso femminile. Il numero di donne che presentano il disturbo, è infatti circa la metà rispetto agli uomini, Tuttavia, con l’aumentare dell’età, il numero dei pazienti diventa sovrapponibile.

Considerando che la percentuale di pazienti sintomatici che rischia l’amputazione degli arti inferiori nei 5 anni successivi alla diagnosi è molto bassa (circa il 2%), si può ritenere la PAD come una patologia benigna.

Cause

Cause

La PAD presenta fattori di rischio quali:

- fumo;

- diabete;

- dislipidemia;

- sesso maschile;

- obesità;

- età avanzata;

- ipertensione.

A questi fattori di rischio, se ne possono aggiungere altri meno ricorrenti, come:

- l’etnia;

- insufficienza renale cronica;

- aumento di marcatori dell’infiammazione come la proteina C reattiva (PCR);

- trombofilie congenite od acquisite.

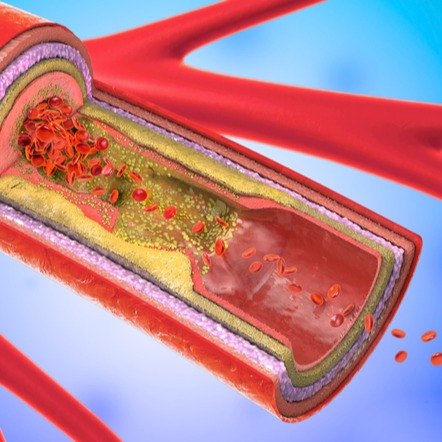

Fumo e diabete, tra tutti, hanno una rilevanza centrale. L’ipercolesterolemia (elevati livelli di colesterolo LDL), invece, assume maggior importanza quale fattore di rischio per la cardiopatia ischemica (CAD) e l’ipertensione arteriosa per la vasculopatia cerebrale (CVD).

CAD e la CVD, congiuntamente alla patologia ostruttiva degli arti inferiori, rientrano in un’entità patologica aterosclerotica unica multidistrettuale, capace di colpire un unico paziente. Sebbene la PAD possa presentarsi come benigna, può anche rappresentare un marcatore di rischio cardiovascolare per morbilità e mortalità cardiovascolare (infarto del miocardio e ictus cerebrale).

Si sottolinea, a tal proposito, che i pazienti con PAD, a volte, sono maggiormente esposti a mortalità per ictus cerebrale e infarto miocardico. Per questo motivo, in tali pazienti, è necessario ricercare la presenza di un'eventuale cardiopatia ischemica o vasculopatia cerebrale.

Sintomi

Sintomi

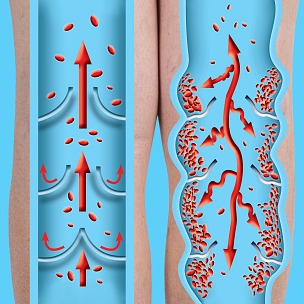

Generalmente, al suo esordio, la patologia si presenta con la claudicatio intermittens (CI). Mentre cammina, il paziente può provare dolore e crampi agli arti inferiori, sintomi che, tuttavia, si attenuano quando il soggetto sta a riposo.

La gravità della patologia è espressa in base alle caratteristiche della CI o alla presenza di lesioni trofiche (quali ulcere, necrosi, gangrene). La PAD può, infatti, essere più o meno severa, motivo per il quale è fondamentale fare una distinzione tra i vari gradi di gravità. Tale classificazione è necessaria soprattutto nella scelta di un eventuale intervento terapeutico .

Tra le varie classificazioni esistenti, prendiamo in esame quella di Fontaine:

- STADIO 1: nessun dolore;

- STADIO 2a: claudicatio intermittens > 200 m;

- STADIO 2b: claudicatio intermittens moderato-severa < 200-80 m;

- STADIO 3: dolore a riposo;

- STADIO 4: presenza di ulcere o gangrena (necrosi).

Un'ulteriore stadio evolutivo della PAD è l’ischemia critica cronica (CLI) degli arti inferiori. In questo caso, il soggetto ha un alto rischio di amputazione e mortalità.

È possibile anche che i pazienti non manifestano alcun sintomo (il 20% dei pazienti con malattia arteriosa periferica è infatti asintomatico) o che presentino sintomi atipici (come i dolori articolari).

Diagnosi

Diagnosi

Al fine di diagnosticare la patologia, è fondamentale che lo specialista esegua l’esame clinico del paziente. Talvolta l’esame basta a confermare che si tratti effettivamente di arteriopatia obliterante degli arti inferiori.

In un secondo momento, sarà necessario capire l’eziologia della patologia, individuando i fattori di rischio e, eventualmente, la presenza di una patologia ad essa correlata (come la cardiopatia ischemica o l’insufficienza cerebro-vascolare).

Si eseguirà l’esame obiettivo per esaminare:

- trofismo cutaneo e muscolare;

- se vi sono lesioni trofiche;

- varici;

- presenza di cicatrici chirurgiche;

- esiti guariti di lesioni ulcerose.

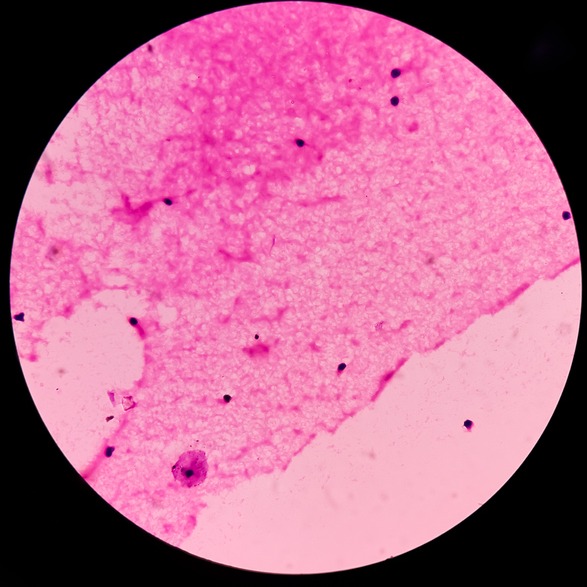

Successivamente lo specialista esaminerà, mediante palpazione, i polsi arteriosi femorali, poplitei e tibiali anteriori e posteriori, nonché l’aorta addominale e la presenza di soffi all’auscultazione.

In un secondo momento, sarà necessario effettuare alcuni esami strumentali al fine di confermare la diagnosi di PAD.

Tra questi, l’esame per eccellenza risulta essere l’ecocolordoppler. Tale esame, non invasivo e ripetibile, permette:

- di analizzare sia da un punto di vista morfologico che emodinamico l’asse arterioso;

- localizzare e valutare la sede e la gravità della lesione arteriosa responsabile della sintomatologia;

- verificare se siano presenti dilatazioni aneurismatiche.

Nel paziente affetto da PAD bisognerebbe estendere l’esame ai tronchi sovra-aortici e all’aorta addominale, a causa del loro frequente coinvolgimento.

Un secondo step diagnostico è rappresentato dalla TAC e dalla MR. Soprattutto la TAC, infatti, permette un’accuratezza diagnostica simile all’Angiografia Digitale.

Rischi

Rischi

Se non trattata nel modo giusto, la PAD può causare varie complicanze quali:

- ulcere che non guariscono;

- necrosi;

- gangrena delle estremità;

- infezioni localizzate o sistemiche.

Se presenti, tali circostanze possono portare a severe conseguenze: amputazione delle dita del piede o di segmenti maggiori di un arto (amputazione di piede a vari livelli, di gamba sotto il ginocchio o di coscia). Tale circostanza, naturalmente, porterà il paziente ad un’invalidità permanente, peggiorando la qualità della sua vita e la sua salute psicologica.

Cure e Trattamenti

Cure e Trattamenti

In primo luogo, vi è la necessità di intervenire con:

- la correzione dei fattori di rischio (quali il fumo, la dislipidemia ed il diabete);

- l’assunzione di farmaci antiaggreganti piastrinici (come Acido Acetil-salicilico, Ticlopidina, Clopidogrel);

- istituzione di un regime controllato di attività fisica.

Tale regime terapeutico è sufficiente a migliorare sia la sintomatologia, che la qualità della vita.

Negli stadi successivi (II b - III e IV), potrà essere necessaria una rivascolarizzazione. Tale passaggio deve essere preso in considerazione nel caso in cui la terapia medico-riabilitativa avesse fallito. È necessario, inoltre, che lo specialista valuti attentamente come la claudicatio abbia modificato la qualità di vita del paziente.

La rivascolarizzazione, fatta mediante tromboendoarteriectomia (TEA), consiste nell’asportazione diretta dall’arteria delle placche stenosanti o ostruenti il lume del vaso o, in alternativa, nel bypassare il tratto ostruito con una protesi.

Negli ultimi anni, un ruolo di rilievo è occupato dal trattamento endovascolare della patologia ostruttiva degli arti inferiori. Questa tecnica è meno invasiva rispetto al trattamento classico e, generalmente, si effettua in una sala angiografica invece che in sala operatoria. Sebbene sia meno invasivo, l’intervento non deve in alcun modo far pensare ad una assenza di morbilità della metodica.

Il trattamento endovascolare consiste nell'incannulamento percutaneo dell’arteria in sedi specifiche, a volte eco-guidata ed in anestesia locale, e prevede fondamentalmente tre tipologie:

- Pta: angioplastica mediante palloncino. Dilata il lume stenotico od ostruito dell’arteria, a volte anche mediante il rilascio di farmaco (palloni medicati);

- Pta-Stenting: dilatazione e rilascio di stent metallico capace di esercitare una forza sul vaso ateromasico, mantenendolo aperto;

- aterectomia: asportazione e aspirazione delle placche con l’aterotomo, strumento che viene introdotto nel vaso mediante un catetere.

Per effettuare la rivascolarizzazione le due tecniche (endovascolare e chirurgica) possono essere utilizzate contemporaneamente o, altre volte, in modo sequenziale.

In aggiunta a ciò, sarà necessario anche attuare le attività di prevenzione ed evitare i comportamenti rischiosi.

Può essere necessario, talvolta, anche instaurare una terapia antiaggregante, per mantenere pervi i vasi arteriosi trattati.

Nel caso in cui non fosse possibile agire sul paziente con alcun trattamento di rivascolarizzazione e la terapia medica non bastasse per alleviare la sintomatologia, si può pensare all'impianto di uno stimolatore midollare, il quale ha un effetto vasodilatatore ed antalgico, e nell’instaurare una adeguata terapia antidolorifica.

Bibliografia

- Beckman, Joshua A., Peter A. Schneider, and Michael S. Conte. "Advances in revascularization for peripheral artery disease: revascularization in PAD." Circulation research 128.12 (2021): 1885-1912.

- Curran, Ashley M., et al. "PAD enzymes in rheumatoid arthritis: pathogenic effectors and autoimmune targets." Nature Reviews Rheumatology 16.6 (2020): 301-315.

- Davaine, J-M., R. Renard, and J-B. Ricco. "Amputazione degli arti inferiori nel corso dell’evoluzione dell’arteriopatia obliterante degli arti inferiori." EMC-Tecniche Chirurgiche Vascolare 24.2 (2019): 1-9.

- Harlev, Christina, et al. "Claudicatio intermittens." Ugeskr Læger 183 (2021): V11200844.

- Mitchell, Gary F., and Janet T. Powell. "Arteriosclerosis: a primer for “in focus” reviews on arterial stiffness." Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology 40.5 (2020): 1025-1027.

L'informazione presente nel sito deve servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In caso di disturbi e/o malattie rivolgiti al tuo medico di base o ad uno specialista.

Cerca i migliori specialisti che si occupano di Arteriopatia obliterante arti inferiori- Chirurgo Vascolare a Roma

- Chirurgo Vascolare a Milano

- Chirurgo Vascolare a Torino

- Chirurgo Vascolare a Monza e Brianza

Revisione Scientifica

Trova il Medico più adatto alle tue esigenze.