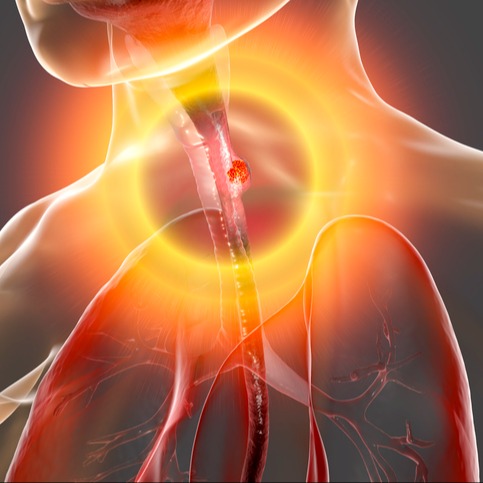

Tumore esofago

I tumori dell'esofago comprendono una vasta categoria di patologie neoplastiche, sia benigne che maligne.

I tumori benigni sono rappresentati principalmente dal leiomioma. A seconda delle dimensioni e della sede (tratto esofageo interessato), possono causare dolore in regione retrosternale o nel dorso in regione interscapolare, disfagia e vomito.

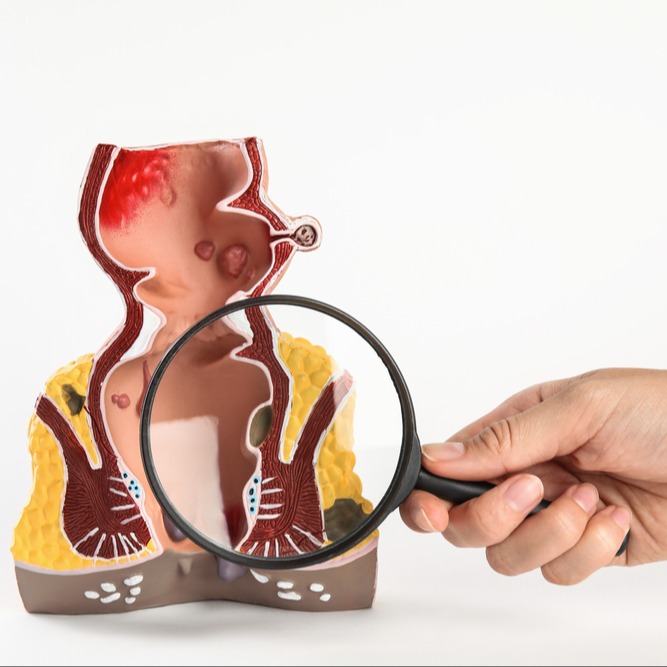

I tumori maligni si dividono sostanzialmente in tre categorie, a seconda del tratto di esofago interessato.

- il carcinoma squamoso dell'esofago: origina dai due terzi prossimali dell'esofago;

- l'adenocarcinoma esofageo: origina dai due terzi inferiori dell'esofago. L'incidenza dell'adenocarcinioma dell'esofago sta aumentando nel mondo occidentale (anche in Italia quindi);

- tumori di Siewert o tumori della giunzione esofago-gastrica.

I tumori di Siewert hanno delle caratteristiche comuni ai tumori dello stomaco e, spesso, sono classificati come tumori dello stomaco. Vengono classificati schematicamente come segue:

- tipo I adenocarcinioma distale dell'esofago, localizzato tra 1 cm e 5 cm al di sopra del cardia;

- tipo II adenocarcinoma del cardia, localizzato 1 cm al di sopra o 2 cm al di sotto della giunzione esofago-gastrica;

- tipo III adenocarcinoma al di sotto del cardia, tra i 2 o i 5 cm al di sotto del cardia.

Cause

Cause

I fattori di rischio dei tumori maligni dell'esofago sono rappresentati:- per il tumore squamoso, dell'esofago dal consumo di alcol, tabagismo, acalasia (mancato rilasciamento dello sfintere esofageo inferiore al passaggio del bolo alimentare), ingestione di materiali caustici, infezione da papilloma virus, la sindrome di Plummer-Vinson e terapia radiante sull'esofago;

- per gli adenocarcinomi dell'esofago le cause sono da ricercare (così come per i tumori di Siewert) nel reflusso gastroesofageo cronico con esofagite ed esofago di Barrett (vedi in seguito);

- la causa dei tumori di Siewert in parte è sconosciuta ed in parte (specie per i tumori di tipo II) è dovuta al reflusso gstroesofageo cronico.

Sintomi

Sintomi

Il sintomo principale del tumore esofageo è la disfagia (difficile deglutizione). Quando questo tumore origina da un’esofagite cronica, i sintomi che lo precedono sono quelli tipici della malattia da reflusso gastroesofageo:

- bruciore retrosternale;

- pirosi;

- nausea;

- cambiamento del timbro della voce.

- fistole bronchiali;

- perdita di peso;

- vomito;

- tosse;

- cachessia neoplastica.

Diagnosi

Diagnosi

La diagnosi è innanzitutto clinica, svolta attraverso un'accurata e attenta anamnesi ed esame obiettivo (sintomi e visita medica).

Ulteriori esami strumentali sono poi necessari per confermare la diagnosi e indagare a fondo le cause e lo stadio del tumore. Ciò consentirà allo specialista di elaborare il piano terapeutico migliore per il paziente.

I principali esami strumentali sono:

- l'esofagogastroduodenoscopia;

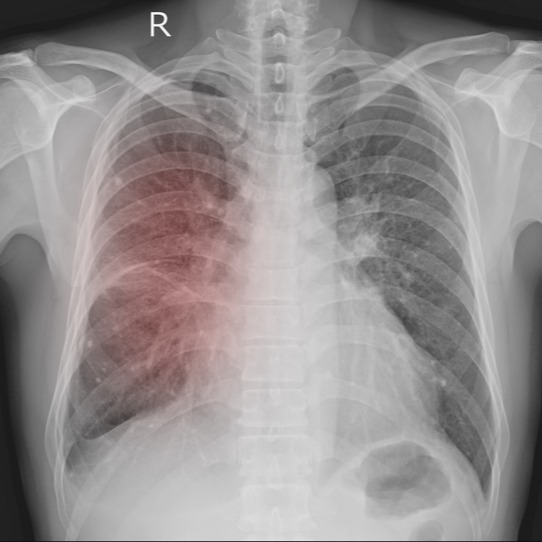

- TAC addome e torace con mezzo di contrasto;

- radiografia con contrasto (esofagogramma).

Rischi

Rischi

I tumori esofagei devono essere curati tempestivamente, altrimenti rappresentano patologie con prognosi sfavorevole.

Cure e Trattamenti

Cure e Trattamenti

La cura del tumore esofageo è possibile e si avvale, spesso, di una terapia combinata:

- esofagectomia: intervento chirurgico mininvasivo (laparoscopia e torcacoscopia combinate) volto alla rimozione di tutto o parte dell'esofago. Può essere preceduta o seguita dalla chemioterapia e radioterapia;

- chemioterapia;

- radioterapia.

Bibliografia

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6373890/

- Greally M, Agarwal R, Ilson DH. Optimal management of gastroesophageal junction cancer. Cancer. 2019 Jun 15;125(12):1990-2001. doi: 10.1002/cncr.32066. Epub 2019 Apr 11. PMID: 30973648; PMCID: PMC10172875.

- Watanabe M, Otake R, Kozuki R, Toihata T, Takahashi K, Okamura A, Imamura Y. Recent progress in multidisciplinary treatment for patients with esophageal cancer. Surg Today. 2020 Jan;50(1):12-20. doi: 10.1007/s00595-019-01878-7. Epub 2019 Sep 18. Erratum in: Surg Today. 2020 Apr;50(4):425. PMID: 31535225; PMCID: PMC6952324.

- Yang X, Tang Z, Li J, Jiang J. Esophagus cancer and essential trace elements. Front Public Health. 2022 Nov 16;10:1038153. doi: 10.3389/fpubh.2022.1038153. PMID: 36466456; PMCID: PMC9709130.

- Young A, Kumar MA, Thota PN. GERD: A practical approach. Cleve Clin J Med. 2020 Apr;87(4):223-230. doi: 10.3949/ccjm.87a.19114. PMID: 32238378.

L'informazione presente nel sito deve servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In caso di disturbi e/o malattie rivolgiti al tuo medico di base o ad uno specialista.

Cerca i migliori specialisti che si occupano di Tumore esofago- Chirurgo Generale a Roma

- Chirurgo Generale a Milano

- Chirurgo Generale a Torino

- Chirurgo Generale a Monza e Brianza

Revisione Scientifica

Trova il Medico più adatto alle tue esigenze.