Sferocitosi (ittero emolitico di Minkowski e Chauffard)

La sferocitosi o sferocitosi ereditaria è tra le forme di anemia ereditaria più frequenti. Si tratta, infatti, di una modificazione dei globuli rossi (eritrociti) che, invece di presentare la classica forma a disco biconcavo, hanno forma sferica (da qui il nome di sferociti). Tale patologia è nota anche con il nome di “ittero emolitico di Minkowski e Chauffard”, nome che riprende da Anatole-Marie-Émile Chauffard, il professore che la diagnosticò per primo.

Si tratta di una una malattia autosomica dominante. Interessa gli autosomi (cromosomi non sessuali) e si trasmette in maniera dominante da genitore a figlio. Tuttavia, in alcune circostanze può anche assumere carattere autosomico recessivo, (può capitare che alcuni soggetti con la sferocitosi siano figli di genitori sani).

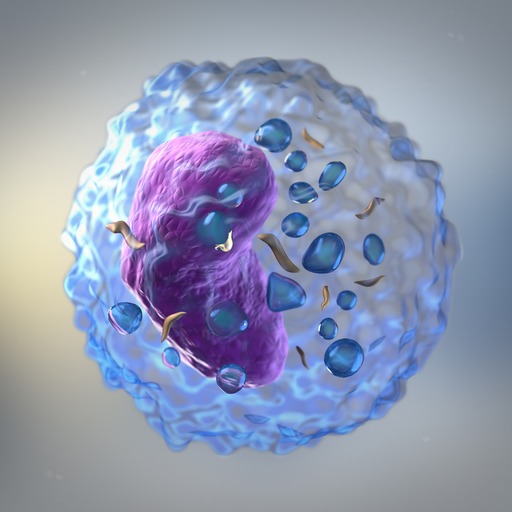

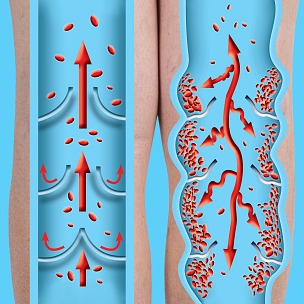

Dal momento che i globuli rossi hanno una forma diversa, emerge uno squilibrio fra l’area superficiale ed il contenuto intracellulare, che causa una flessibilità carente. Tale circostanza porta ad un impedimento nell’ordinario passaggio attraverso la milza. La forma sferica, infatti, rende gli eritrociti più rigidi e meno flessibili. Di conseguenza, i globuli rossi sferici risultano molto più fragili degli altri, tanto che vengono distrutti nella milza.

Normalmente, in un soggetto sano, la milza ha il compito di depurare il corpo dai batteri e dai tessuti necrotici. Tuttavia, in coloro che presentano questa patologia, l’organo non assolve la sua funzione ed i globuli rossi, spesso vanno incontro a degradazione o necrosi prematura. Mentre, quindi, generalmente un eritrocita normale può vivere fino a 120 giorni, uno affetto da sferocitosi ereditaria può sopravvivere per soli 10-30 giorni.

Cause

Cause

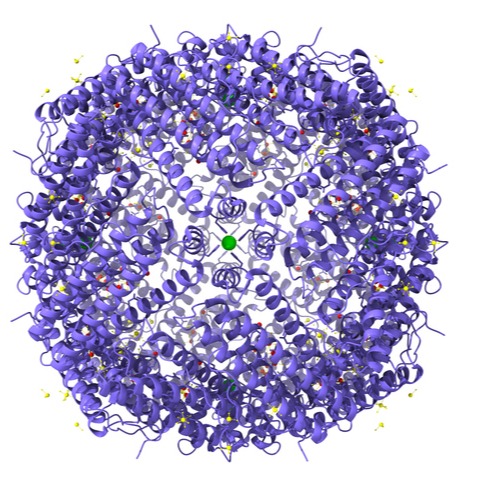

Ad oggi, non è nota la causa scatenante della sferocitosi ereditaria. Tuttavia, vari studi sostengono l’esistenza di una carenza a livello proteico della spectrina (proteina di membrana degli eritrociti). Secondo altre analisi, invece, tale deficit non riguarderebbe la spectrina ma l’anchirina. Altri studi ancora sostengono che potrebbero essere coinvolte anche le altre proteine banda 3 e 4.2.

La mancanza o disfunzione di una o più di queste proteine è dovuta a mutazioni genetiche nei rispettivi geni.

La membrana del globulo, infatti, è composta al 40% di proteine e, da sempre, è stata oggetto di studio relativamente a vari disordini genetici correlati. I disordini ad essa legati includono varie e differenti patologie ereditarie. Queste patologie possono essere ricondotte ad alterazioni a carico di varie proteine di membrana o del citoscheletro dell’eritrocita, i quali causano:

- diminuzione della deformabilità eritrocitaria;

- emivita ridotta;

- prematura rimozione degli eritrociti dal circolo.

La sferocitosi ereditaria rientra nell’ultima tipologia.

Se, come abbiamo sottolineato, la sferocitosi si trasmette soprattutto come un carattere autosomico dominante, vi sono dei casi in cui può essere trasmessa anche come carattere autosomico recessivo. Tuttavia, nel 25-35% dei casi, la malattia è causata da mutazioni “de novo”. Questo tipo di mutazione può presentarsi in una determinata cellula di un organismo, distinguendosi da tutte quelle che si erano presentate precedentemente, nello stesso organismo, o ereditate.

Età d’esordio nel paziente e gravità cambiano di caso in caso. Nella maggior parte dei casi, i pazienti possono presentare una lieve anemia, dovuta all’impossibilità di compensare l'iperemolisi (eccessiva distruzione prematura degli eritrociti) in maniera adeguata.

Sintomi

Sintomi

La sferocitosi ereditaria si manifesta , generalmente, con caratteri definiti e tipici:

- anemia;

- splenomegalia;

- ittero (inteso come colorazione giallastra ed uniforme della cute);

- di frequente, colelitiasi. Con questo termine si indica un’aumentata produzione di pigmenti biliari.

- spesso, ingrossamento della milza;

- spesso, iperplasia eritroide compensatoria, cioè un aumento del numero dei globuli rossi;

- talvolta, ulcere perimalleolari, come nell’anemia falciforme;

- occasionalmente, anomalie scheletriche congenite (come la turricefalia, malformazione congenita del cranio, la brachidattilia, malformazione congenita caratterizzata dalla pronunciata brevità delle dita, e la polidattilia, anomalia genetica in cui arti inferiori o superiori possono presentare un eccesso di dita).

Nel caso in cui il paziente fosse affetto da una forma lieve, spesso tale disturbo sarà asintomatico. In questo caso, la malattia viene diagnosticata sulla base di studi genetici, o a causa dell’insorgenza di splenomegalia o di colelitiasi. Nei pazienti che presentano tale condizione, vi può essere infatti un peggioramento dell’emolisi (prematura distruzione dei globuli rossi) in presenza di infezioni, di gravidanza o anche di importanti sforzi fisici.

L'ittero è, tra tutti, il primo segno clinico che si può notare nei neonati. Nei primi giorni di vita, tale sintomo si associa generalmente a grave anemia.

Tra i diversi sintomi d’esordio, si può segnalare anche l'aumentata produzione di pigmenti biliari (calcoli biliari).

La sintomatologia clinica è, in genere, più grave nel primo anno di vita che negli anni seguenti. La vita del paziente tende, infatti, a migliorare nell’adolescenza e in età adulta.

Diagnosi

Diagnosi

La sferocitosi ereditaria si manifesta in soggetti con quadro clinico ed ematologico normale. Nella maggior parte dei casi, la patologia è diagnosticata sulla base della storia clinica e familiare del paziente e dell’esame obiettivo.

Quando, infatti, vi è una storia familiare positiva e classici segni clinici e laboratoristici, la diagnosi non è complessa. Esistono, però, varie forme atipiche di sferocitosi ereditaria che, spesso, sono difficili da diagnosticare (anche fino ad età avanzata).

In genere, affinché si possa diagnosticare la sferocitosi ereditaria, si devono evidenziare:

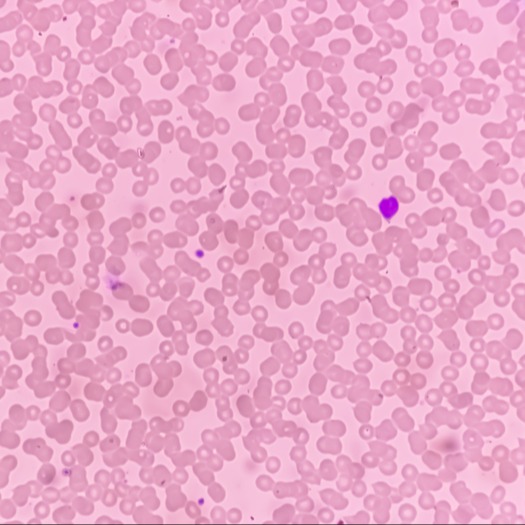

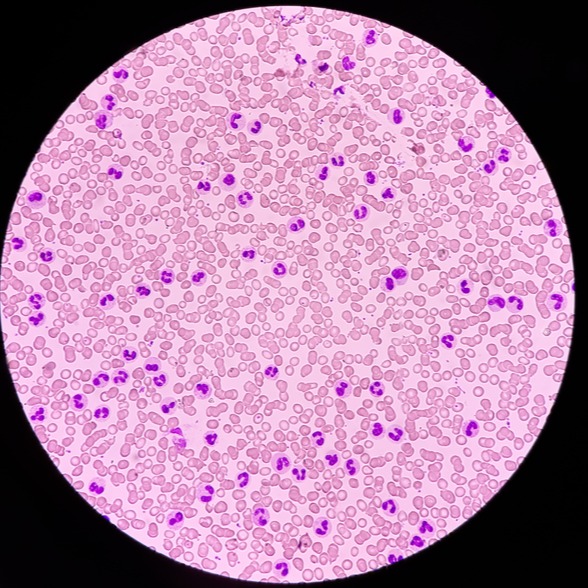

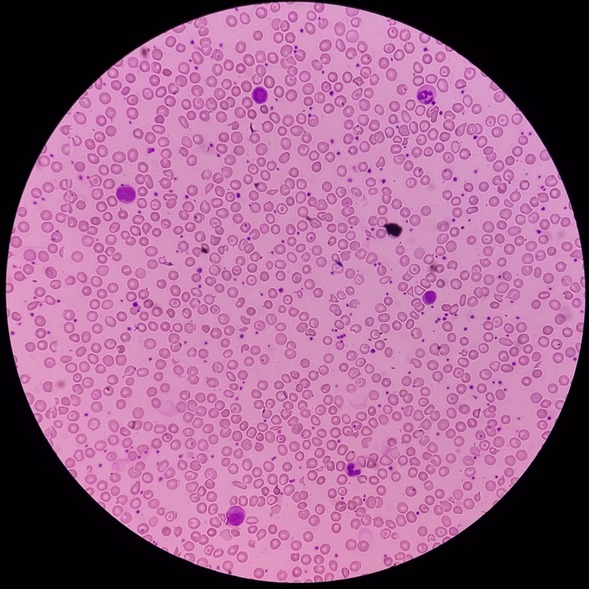

- la presenza di sferociti sullo striscio ematico;

- un'aumentata fragilità osmotica (consiste in un esame del sangue che serve a quantificare la resistenza della membrana dei globuli rossi al rigonfiamento cellulare;

- un test diretto dell'antiglobulina negativo – o test di Coombs, capace di rilevare la presenza di anticorpi liberi contro i globuli rossi.

È importante, ai fini della diagnosi, effettuare un emocromo per stabilire quali siano i livelli degli eritrociti ed il numero dei globuli rossi immaturi nel sangue.

Se vi è, infatti, una grande quantità di globuli rossi immaturi, molto probabilmente ci sarà una sferocitosi ereditaria. Naturalmente, anche la stessa forma dei globuli può fornire un'indicazione della sferocitosi. Si può, quindi, osservare il sangue al microscopio per analizzare quale sia la forma delle cellule.

Al fine di confermare o smentire il sospetto diagnostico, il medico potrà anche prescrivere degli esami al fine di stabilire i livelli di bilirubina (pigmento che i globuli rossi esausti o danneggiati contengono).

La diagnosi di sferocitosi ereditaria può restare comunque complessa. Una conferma diagnostica può essere fornita, inoltre, anche dai test di fragilità osmotica degli eritrociti e dallo studio delle proteine di membrana.

Rischi

Rischi

Come abbiamo avuto modo di vedere in precedenza, da un punto di vista clinico, tale condizione patologica si caratterizza per un’anemia che può essere lieve, moderata o grave. Altri rischi possono essere rappresentati dall’ittero, specialmente tra i neonati, o dalla splenomegalia. Ulteriori complicazioni, infine, sono la colelitiasi e le crisi plastiche.

Cure e Trattamenti

Cure e Trattamenti

Per compensare la carenza di acido folico, causata dall’emolisi cronica, si può raccomandare al paziente una terapia con folati.

Laddove, invece, i pazienti presentassero forme di anemia grave, si può intervenire con delle trasfusioni. I trasferimenti di sangue sono molto utili, sia nei primi anni di vita, affinché vi siano un corretto sviluppo e crescita del bambino, che durante le crisi plastiche e/o emolitiche.

Nelle forme più gravi di sferocitosi ereditaria, si consiglia la splenectomia (asportazione della milza), dai 7-8 anni d’età. Questo tipo di intervento mira soprattutto ad eliminare il sito in cui si verifica l’emolisi. Una volta ridotta l’emolisi, il più delle volte, vi è una guarigione completa dell’anemia. Sebbene vi saranno sempre sferociti, non verranno infatti distrutti. Queste cellule sopravviveranno, così, normalmente.

La splenectomia è indicata per:

- alleviare i sintomi secondari dell’anemia o della splenomegalia;

- sovvertire il deficit di accrescimento o le deformazioni scheletriche dovute all’ esagerata eritropoiesi;

- prevenire la calcolosi recidivante.

L’operazione è indicata per i bambini con forme gravi di sferocitosi, mentre non sempre lo è per quelli con forme medie. Probabilmente, non è da eseguire per le forme lievi. La splenectomia è, ad oggi, diventata la prima scelta per trattamento risolutivo della sferocitosi ereditaria. Tuttavia, siccome non è esente da rischi, sono attive numerose controversie sul come, quando e se effettuarla in età pediatrica.

L’operazione aumenta significativamente il valore di emoglobina nei pazienti. D'altra parte, l’asportazione della milza migliora la qualità di vita dei pazienti. Grazie alla splenectomia oggi vi sono:

- una significativa diminuzione globale dei ricoveri ospedalieri;

- una riduzione degli episodi febbrili;

- una riduzione dell’astenia (stato di debolezza generale);

- un’assenza di ricorso ad emotrasfusioni.

Nei neonati, invece, il trattamento di tale patologia consiste fondamentalmente nella gestione dell'ittero con fototerapia. Nei casi più gravi, invece, si può intervenire con trasfusioni di sangue. In tal modo, si cerca di prevenire l'encefalopatia iperbilirubinemica.

Bibliografia

- Hereditary spherocytosis: Review. Part I. History, demographics, pathogenesis, and diagnosis. Comité Nacional de Hematología; Donato H, Crisp RL, Rapetti MC, García E, Attie M. Arch Argent Pediatr. 2015 Jan;113(1):69-80. doi: 10.5546/aap.2015.69.

- Hereditary spherocytosis. Review. Part II. Symptomatology, outcome, complications, and treatment. Comité Nacional de Hematología; Donato H, Crisp RL, Rapetti MC, García E, Attie M. Arch Argent Pediatr. 2015 Apr;113(2):168-76. doi: 10.5546/aap.2015.168.

- Cappellini, M. D., M. R. Fasulo, and M. Velati. "La Sferocitosi Ereditaria." MEDICI OGGI (2006): 87-92.

- Perrotta, Silverio, Patrick G. Gallagher, and Narla Mohandas. "Hereditary spherocytosis." The Lancet 372.9647 (2008): 1411-1426.

L'informazione presente nel sito deve servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In caso di disturbi e/o malattie rivolgiti al tuo medico di base o ad uno specialista.

Cerca i migliori specialisti che si occupano di Sferocitosi (ittero emolitico di Minkowski e Chauffard)Revisione Scientifica

Trova il Medico più adatto alle tue esigenze.