Cos’è la gonorrea (o blenorragia)?

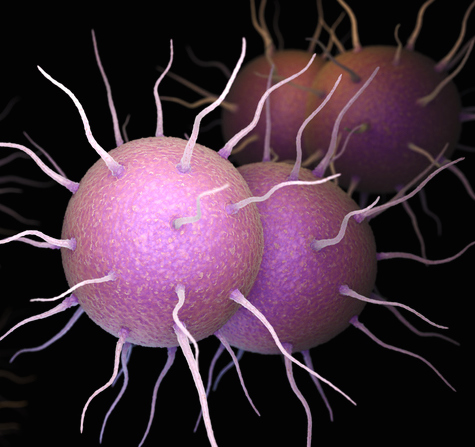

Quando parliamo di gonorrea e blenorragia ci riferiamo ad un’ infezione batterica da parte del gonococco. Questo batterio vive sempre in forma accoppiata, ha una parete che lo rende gram-negativo e - preferenzialmente - tende a stare dentro le cellule infiammatorie, prevalentemente i neutrofili.

La presenza del batterio produce una secrezione in quantità variabile, ricca di cellule infiammatorie e in particolare dei cosiddetti neutrofili. Insomma, si produce il “pus”.

La secrezione contiene, quindi, sia neutrofili e batteri liberi, che neutrofili contenenti i batteri.

I nomi di gonorrea e blenorragia derivano proprio dalla secrezione che ha un aspetto bianco-giallastro, simile allo sperma che fuoriesce continuamente (gonos: seme; reo: scorro), ma anche simile a del muco che esce sempre con intensità e continuità (blenos: muco; ragoo: erompo).

Dove si trova il batterio della gonorrea?

Il batterio tende preferenzialmente a localizzarsi nei canali di comunicazione con l’esterno, ovvero l’uretra, l’ano, la vagina. Ad essi giunge per trasmissione diretta o, inoltre, se raccolto in un ambiente sporco dove sia stato depositato da poche ore.

Una volta penetrato, si diffonde in profondità. Qui si moltiplica rapidamente e induce l’alta risposta secretiva infiammatoria, principale segnale della sua presenza in un tempo che può variare tra i due e gli otto giorni dalla penetrazione nell’organo interessato (uretra, vagina, ano).

Quali sono i sintomi?

I sintomi sono caratterizzati dai segnali generali di una infezione, ovvero il prurito e il bruciore, associati o meno al dolore nel canale interessato e nella sua area immediatamente vicina. Nelle 24-48 ore successive a tali sintomi si osserva la secrezione - più o meno abbondante - che ha una alta capacità infettiva, soprattutto se rimane umida.

Come capire se un uomo ha la gonorrea?

Nell’uomo, infettato in sede uretrale, la secrezione è spesso ben osservabile al mattino, prima di urinare, con la cosiddetta “goccia del mattino o del buongiorno” associata alla macchia della secrezione emessa durante la notte. La minzione successiva può essere solo fastidiosa o molto dolorosa e bruciante, in relazione al grado di reazione infiammatoria e di proliferazione del batterio.

L’importanza dell’igiene genitale

In soggetti, uomini o donne, poco attenti alla propria igiene genitale e/o anale la secrezione iniziale abbondante può passare inosservata e l’infezione può cronicizzare con segnali molto bassi che rendono il soggetto ad alta capacità infettiva.

Come sapere se si ha la gonorrea?

La diagnosi è, fortunatamente, abbastanza semplice e un medico attrezzato con un microscopio può farla rapidamente raccogliendo e strisciando su un vetrino una goccia di secrezione, colorandola con un colorante per i nuclei (blu di toluidina o blu di anilina). Al microscopio saranno visibili i neutrofili circondati e contenenti i batteri a coppie.

Nei casi dubbi o di scarsa o invisibile secrezione si può eseguire la coltura di un campione prelevato con un tampone (vaginale, anale, uretrale anche dopo spremitura prostatica) in cui un marcatore blu confermerà la crescita del batterio.

A seguito della coltura si può poi eseguire l’antibiogramma per scegliere il miglior antibiotico utile.

Cosa succede se la gonorrea non viene diagnosticata?

La mancanza della diagnosi porta alla cronicizzazione dell’infezione nella sede di impianto del batterio con riduzione dei sintomi e impercettibilità della secrezione. La cronicizzazione lascia, tuttavia, il soggetto capace di infettare i/le partner, ma può portare anche alla diffusione (fortunatamente rara) a distretti lontani dalla sede di infezione per migrazione del batterio tramite il sangue e la rete linfatica.

In tali casi e ove il dubbio diagnostico possa permanere in assenza o dopo l’esecuzione dei testi citati sopra, si può oggi ricorre alla analisi PCR (amplificazione del DNA). L’analisi si deve eseguire sul materiale raccolto con il tampone, sul sangue o su una biopsia. La PCR può anche essere utile per rilevare il DNA batterico nello sperma.

Quali sono i rischi?

È importante tenere presente che è relativamente frequente la trasmissione di questo batterio con altri (in particolare con il treponema, responsabile della sifilide) la cui presenza può essere, così, nascosta. È quindi fondamentale che siano sempre eseguiti i test utili a porre in evidenza l’eventuale presenza di essi, per quanto ciò richieda tempi di esecuzione decisamente più lunghi al fine di determinare gli anticorpi specifici che possono comparire ad un livello diagnostico utile anche 2-3 mesi dopo l’infezione.

Come si cura la gonorrea?

La terapia è tutt’oggi, in tempo di costituzione delle resistenze batteriche, ancora abbastanza semplice e richiede la somministrazione di un antibiotico (rifampicina, azitromicina, ceftriaxone: salvo diversa dimostrazione dell’antibiogramma, ove sia necessario eseguirlo) assunto ad alta dose per 2-3 volte, raramente oltre.

Ovviamente è fondamentale l'adeguata igiene locale.

Bibliografia

- Grasso, Guido Maria, Giancarlo Ripabelli, and Michela Lucia Sammarco. "Alcune infezioni a trasmissione sessuale (sifilide e gonorrea)." RAPPORTO OSSERVASALUTE 2007, STATO DI SALUTE E QUALITÀ DELL’ASSISTENZA NELLE REGIONI ITALIANE. Università Cattolica del Sacro Cuore, 2007. 149-151.

- Hethcote, Herbert W., and James A. Yorke. Gonorrhea transmission dynamics and control. Vol. 56. Springer, 2014.

- Hook III, Edward W., and Robert D. Kirkcaldy. "A brief history of evolving diagnostics and therapy for gonorrhea: lessons learned." Clinical Infectious Diseases 67.8 (2018): 1294-1299.