Si può guarire dalle neoplasie linfoproliferative aggressive?

Le neoplasie linfoproliferative aggressive, quali il linfoma non-Hodgkin diffuso a grandi cellule B e la leucemia linfoblastica B, sono ad oggi guaribili con una prima linea terapeutica in circa il 70% dei casi. Tuttavia, per i pazienti che recidivano già dopo la prima linea, gli approcci chemio-radioterapici convenzionali, compresa la chemioterapia ad alte dosi con il trapianto di cellule staminali emopoietiche, sono ancora in alcuni casi insufficienti. Per questi pazienti una possibilità di cura è, attualmente, fornita dalle nuove procedure di immunoterapia. Quest’ultima costituisce oggi il quarto pilastro del trattamento del cancro (con chirurgia, chemioterapia e radioterapia).

Come si esegue l’immunoterapia?

Per immunoterapia si intende un approccio di trattamento basato sulla possibilità di orientare la risposta immunitaria del paziente verso antigeni specifici del tumore. Un esempio di immunoterapia già in uso da decenni nella pratica clinica sono gli anticorpi monoclonali, che sono proteine in grado di riconoscere specificamente un antigene del cancro e attivare una risposta immunitaria nel paziente. Oltre che degli anticorpi monoclonali, l’immunoterapia può avvalersi dell’utilizzo di cellule del sistema immunitario come armi di trattamento.

Cosa sono le cellule CAR-T?

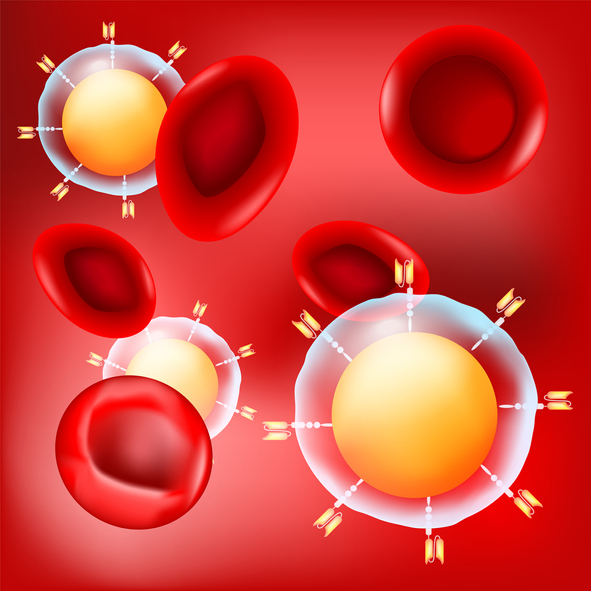

L’approccio immunoterapico che negli ultimi anni ha avuto maggior successo clinico è basato sull'introduzione di un recettore per l’antigene chimerico (CAR) sulla superficie di linfociti T del paziente (cellule CAR-T). Questo recettore è definito chimerico perché derivato da un frammento esterno di un anticorpo monoclonale che fornisce la specificità per l’antigene (nel caso dei linfomi B aggressivi e delle leucemie linfoblastiche B, l’antigene CD19), al quale si connette un pezzo del recettore dei linfociti T normali, che garantisce la trasmissione del segnale all’interno del linfocita T.

L’istruzione genetica per produrre il CAR viene introdotta nei linfociti mediante vettori virali, utilizzando cioè la capacità di alcuni virus di comportarsi come dei veri e propri cavalli di Troia. Essi, infatti, veicolano nelle cellule umane del materiale genetico. La produzione in laboratorio di linfociti T CD4-positivi (helper) e CD8-positivi (citotossici) parte dalla procedura di aferesi (raccolta) dei linfociti dal paziente. L’intero processo per produrre la sacca infusionale contenente il prodotto cellulare finito richiede 3-4 settimane. I linfociti T autologhi così armati di recettore CAR contro l’antigene CD19 possono essere reinfusi al malato dopo un adeguato regime chemioterapico di preparazione, che prende il nome di linfodeplezione. Una volta in circolo, i linfociti CAR-T sono in grado di riconoscere l’antigene CD19 sul tessuto neoplastico, attivarsi, espandersi, persistere e svolgere la risposta immunitaria specifica contro la neoplasia.

CAR-T in ematologia

La terapia con cellule CAR-T anti-CD19 è, ad oggi, approvata dalla European Medicines Agency e dall’Agenzia Italiana del Farmaco per

- i linfomi non Hodgkin diffusi a grandi cellule B o linfomi primitivi mediastinici a grandi cellule B recidivanti o refrattari a due o più linee;

- la leucemia linfoblastica B recidivata o refrattaria del giovane.

È attesa, inoltre, la registrazione di un prodotto CAR-T anti-CD19 per il linfoma mantellare e, quindi, per il linfoma follicolare ed il mieloma multiplo. Numerosi trial clinici sono attivi per altre malattie.

Le cellule CAR-T funzionano?

Tutti gli studi pubblicati confermano un’efficacia significativa della terapia con CAR-T in pazienti con linfoma aggressivo recidivato o refrattario dopo più di due linee di terapia. Le risposte complessive alla terapia si attestano tra il 50% all’80% circa, e circa la metà dei pazienti trattati mantiene una remissione a lungo termine. Si tratta - ricordiamo - di pazienti che hanno una probabilità minore del 10% di guarire se trattati solo con chemio/radioterapia convenzionale.

La terapia CAR-T comporta dei rischi?

L’attivazione dei linfociti armati di CAR, a seguito del riconoscimento dell’antigene, determina un massivo rilascio di fattori infiammatori nel torrente circolatorio. Ciò dà luogo alle due principali complicanze a breve termine della terapia CAR-T, ovvero:

- la sindrome da rilascio di citochine (CRS);

- la sindrome da neurotossicità connessa a immunoeffettori (ICANS).

Tali manifestazioni cliniche possono, in rari casi, decorrere con andamento tumultuoso nei giorni successivi all’infusione dei CAR-T come sindromi acute da infiammazione sistemica. Possono provocare:

- febbre;

- alterazioni della pressione;

- difficoltà respiratorie;

- alterazioni cognitive;

- crisi epilettiche.

In una porzione minoritaria dei pazienti CRS e ICANS possono richiedere una gestione in terapia intensiva. L’utilizzo di un armamentario farmacologico vasto comprendente inibitori delle citochine, nonché l’organizzazione di CAR-T team multidisciplinari, rende ad oggi gestibili la maggior parte degli effetti indesiderati.

La terapia CAR-T è efficace e sicura?

La terapia con CAR-T è un approccio efficace e promettente per i pazienti con tumori ematologici aggressivi, refrattari alla chemio/radioterapia convenzionale. Gli effetti collaterali sono gestibili ma richiedono un team esperto e organizzato. La ricerca sta già compiendo - e compirà in futuro - molti sforzi per aumentare ulteriormente l’efficacia e la sicurezza di questa terapia. Cercherà inoltre di allargare le indicazioni, così da aumentare il beneficio clinico per i pazienti ematologici e oncologici.

Bibliografia

- Gamberale, Romina. "CAR T cells: Fundamentos de esta prometedora terapia inmunológica." Hematología 18 (2014): 28-31.

- Haslauer, Theresa, et al. "CAR T-cell therapy in hematological malignancies." International Journal of Molecular Sciences 22.16 (2021): 8996.

- Madonini, Vittoria. "Cellule Car-T, il farmaco vivente: una nuova frontiera per la terapia antitumorale." (2020).

- Neelapu, Sattva S. "Managing the toxicities of car T‐cell therapy." Hematological oncology 37 (2019): 48-52.

- Shah, Nirali N., and Terry J. Fry. "Mechanisms of resistance to CAR T cell therapy." Nature reviews Clinical oncology 16.6 (2019): 372-385.