Cos'è l’ acalasia?

L'acalasia è una patologia motoria degenerativa che coinvolge il corpo dell’esofago e lo sfintere esofageo inferiore.

Quale funzione svolge lo sfintere esofageo inferiore?

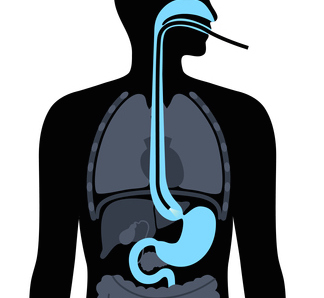

Lo sfintere esofageo inferiore è un meraviglioso sistema di valvola funzionale unidirezionale, che si determina a seguito dei rapporti anatomici tra esofago inferiore, stomaco e diaframma. Normalmente, durante la deglutizione, lo sfintere consente la progressione del bolo alimentare nello stomaco e impedisce il reflusso del contenuto gastrico nell'esofago.

Cosa succede nell’acalasia?

Nell’acalasia:

- l’alterata attività motoria dell’esofago (peristalsi esofagea) non permette la progressione del bolo alimentare;

- il rilasciamento dello sfintere esofageo inferiore è assente o inadeguato, per cui si verifica ristagno di materiale alimentare e aumento della pressione nel lume esofageo che, nel tempo, causano la dilatazione dell’esofago (megaesofago).

Quali sono le cause?

L’incidenza è di 1 caso su 100.000 abitanti/anno, prevalentemente fra i 25 e i 60 anni. L’acalasia idiopatica, oggetto di questo articolo, è una malattia funzionale (non neoplastica) con cause neurologiche e/o autoimmuni non completamente chiarite. Deve essere distinta dall’acalasia secondaria a morbo di Chagas (parassitosi tropicale) e dalla pseudoacalasia causata da tumori che coinvolgono l’esofago inferiore.

Come si manifesta l’acalasia?

Il paziente presenta sintomi innanzitutto a carico delle prime vie digerenti:

- disfagia: sensazione di arresto del bolo alimentare, inizialmente più marcata per i liquidi (disfagia paradossa), in quanto i solidi possono progredire per gravità più facilmente lungo l'esofago, anche in assenza di peristalsi;

- scialorrea (eccessiva salivazione);

- alitosi, secondaria alla fermentazione del cibo che ristagna nell'esofago;

- rigurgito: risalita in cavo orale di cibo indigerito;

- pirosi (bruciore retrosternale) e dolore, secondari all’aumento della pressione esofagea.

In un secondo tempo, la malattia coinvolge le vie respiratorie. Esse possono entrare in contatto col cibo rigurgitato, con conseguente tosse tipicamente notturna, fino alla più pericolosa polmonite ab ingestis. In ultima analisi, l’acalasia finisce per interessare l’organismo globalmente con il deperimento organico anche importante del paziente e l’incapacità di seguire una normale alimentazione orale.

Chiunque abbia una storia di disfagia deve rivolgersi al chirurgo e il chirurgo deve considerare l’acalasia esofagea tra le possibili diagnosi.

Quali esami sono utili alla diagnosi?

Il primo esame da eseguire è l’Rx prime vie digerenti che, in caso di acalasia, evidenzia un esofago prossimale dilatato ed un esofago terminale di calibro tipicamente ridotto, “a coda di topo”, con scarsa peristalsi. Documentato il fenomeno, è necessario comprenderne la causa.L’esofago-gastroscopia con biopsia è l’unico esame che può escludere, con ragionevole certezza, che il quadro visto all’Rx prime vie digerenti sia dovuto ad una neoplasia. A questo punto, la diagnosi di acalasia è ormai fatta. Tuttavia, l’esecuzione della manometria esofagea è utile per documentare le alterazioni della pressione all’interno dell’esofago e, in particolare, a livello dello sfintere esofageo inferiore.

Come guarire da acalasia?

Terapia medica

La terapia medica si basa sull’impiego di nitrati e calcio antagonisti. Questi farmaci di impiego cardiologico tornano teoricamente utili per l’acalasia, facilitano infatti il rilasciamento delle cellule della muscolatura esofagea e, di conseguenza, il passaggio del bolo alimentare nello stomaco. Tuttavia, i risultati sono limitati e spesso si accompagnano agli effetti collaterali tipici di questi farmaci, la cefalea e l’abbassamento eccessivo dei valori pressori. Alcuni pazienti assumono tali farmaci senza alcun beneficio, altri vanno incontro ai soli effetti collaterali.

Terapia endoscopica

La terapia endoscopica effettuata durante esofago-gastroscopia operativa, si avvale della dilatazione pneumatica del tratto di esofago acalasico e dell’iniezione di tossina botulinica. I risultati sono migliori rispetto alla terapia medica, ma non sempre duraturi (recidive descritte dopo sei mesi) e, spesso, sono segnati dall’insorgenza di reflusso gastroesofageo.

Terapia chirurgica

La terapia chirurgica è videolaparoscopica: attraverso 4/5 min incisioni sull’ addome, di 0.5 - 1 cm, si esegue l’intervento di “cardiomiotomia extramucosa secondo Heller”. L'intervento consiste nella sezione degli strati muscolari dell’esofago terminale e del cardias (al confine tra esofago e stomaco) per una lunghezza di circa 9 cm. Per impedire l’insorgenza di una malattia da reflusso post-chirurgica, possibile anche dopo i trattamenti endoscopici, si associa alla miotomia un intervento di plastica antireflusso (fundoplicatio sec. Dor). Contrariamente agli altri trattamenti, la chirurgia è risolutiva definitivamente nel 70 - 90% dei pazienti, con elevate percentuali di buona qualità di vita (assenza di disfagia), a distanza di 10-20 anni dall’intervento.

In assenza di controindicazioni assolute alla chirurgia e/o all’anestesia generale, il paziente affetto da acalasia esofagea può ritornare ad una buona qualità di vita grazie all’intervento chirurgico mininvasivo.

Bibliografia

- Boeckxstaens, Guy E., Giovanni Zaninotto, and Joel E. Richter. "Achalasia." The Lancet 383.9911 (2014): 83-93.

- Bove, A., et al. "Cenni di strategia operatoria nei reinterventi per acalasia esofagea." (1991).

- Campo, Salvatore Maria Antonio, et al. "Acalasia: dilatazione pneumatica." Giorn. Ital. End. Dig 26 (2003): 59-63.

- Esposito, Ciro, et al. "Acalasia esofagea." Videochirurgia pediatrica: Principi di tecnica in laparoscopia, toracoscopia e retroperitoneoscopia pediatrica (2010): 239-246.

- Savarino, Edoardo, et al. "Achalasia." Nature Reviews Disease Primers 8.1 (2022): 28.