Malattia da reflusso gastroesofageo

Il sig. paziente X

Il sig. X da circa 10 anni ha episodi frequenti di bruciore in epigastrio (la cosiddetta "bocca dello stomaco") e dietro lo sterno, e a volte sensazione di acido in gola. Negli ultimi anni lamenta un fastidio alla parte alta della deglutizione, come se un boccone di cibo si fosse "incastrato" nell'esofago prossimale e non riuscisse a scendere.

Sei anni fa è stato sottoposto a colecistectomia laparoscopica per calcolosi. Due anni fa ha fatto una colonscopia di screening, che ha dimostrato la presenza di diverticoli sporadici del sigma. Da alcuni anni riferisce bruschi abbassamenti della voce, mal di gola e tosse non produttiva. Sei mesi fa è stato sottoposto ad asportazione di un piccolo polipo della corda vocale destra. E' stato inoltre in cura da un Otorinolaringoiatra per otite media recidivante.

Negli ultimi due anni si è recato cinque volte in Pronto Soccorso per un intenso dolore precordiale trafittivo, insorto sempre la notte, ma non è mai stata rilevata alcuna patologia cardiaca, nonostante il paziente sia stato sottoposto a numerosissimi elettrocardiogrammi ed ecocardiogrammi, un paio di ECG da sforzo, un Holter, una scintigrafia miocardica e persino una coronarografia, tutti negativi.

Nel corso dell'ultimo ricovero, un Cardiologo ha espresso il dubbio che possa trattarsi di una malattia da reflusso gastroesofageo con il classico dolore toracico simil-anginoso.

Malattia da reflusso gastroesaofageo: che cos’è ?

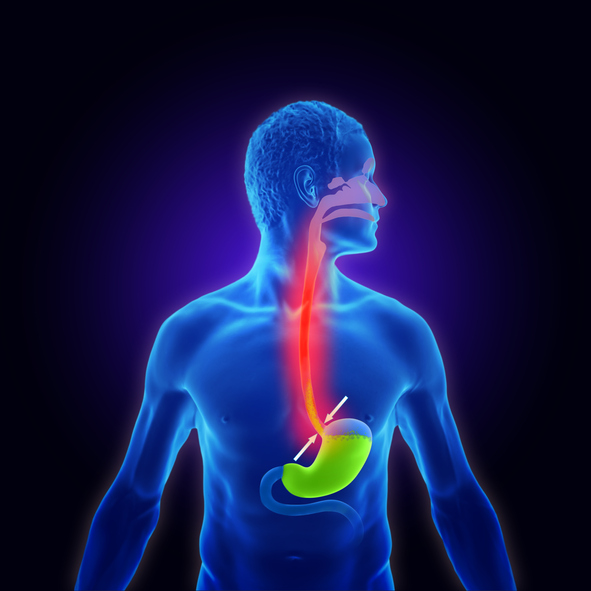

Si tratta di una patologia diffusissima, il disturbo digestivo più comune nei Paesi occidentali. E' dovuta ad una incompetenza del sistema valvolare esofagogastrico, chiamato "sfintere esofageo inferiore" (LES, lower esophageal sphincter).

Questo sistema comprende una serie di strutture anatomiche che nel complesso svolgono una funzione valvolare:

- l'angolo di His, cioè l'angolo formato dall'esofago addominale con il fondo gastrico;

- lo jato dell'esofago, cioè quel pertugio del diaframma dove passa l'esofago;

- il legamento frenoesofageo;

- il foglietto adiposo peri-jatale

Cause

Cosa causa la malattia da reflusso?

L'incontinenza del LES provoca il reflusso in esofago del contenuto acido gastrico. La mucosa esofagea, non avvezza al basso pH del succo gastrico, va incontro a fenomeni infiammatori che, in un tempo ragionevolmente lungo, possono comportare la trasformazione dell'epitelio dell'esofago da piatto a cilindrico (metaplasia gastrica, esofago di Barrett) e quindi predisporre allo sviluppo di una neoplasia.

Sintomi

Quali sono i sintomi del reflusso?

Il reflusso acido (più intenso di notte per il decubito supino) provoca:

- dolore costrittivo in sede retrosternale che spesso viene confuso per un dolore cardiaco;

- bruciore (pirosi) sempre retrosternale;

- rigurgito acido

Il reflusso cronico comporta poi:

- alterazioni della motilità dell'esofago stesso, che sono la causa del cosiddetto "bolo isterico", cioè quella "fastidiosa sensazione di un boccone incastrato in gola";

- problemi extraesofagei come tosse, raucedine, asma, otite ricorrente, polipi delle corde vocali, erosioni dentali, fino alla polmonite, al cancro del laringe e alla fibrosi interstiziale polmonare.

Spessissimo, la malattia da reflusso gastroesofageo (GERD) si associa a calcolosi della colecisti e diverticolosi del colon (cosiddetta "triade di Saint").

Diagnosi

Come si diagnostica la malattia da reflusso?

All'esame obiettivo, il paziente X si presenta in buone condizioni generali. L'addome è trattabile e modicamente dolente alla palpazione in epigastrio. La storia clinica descritta è proprio quella di una GERD.

Si avvia quindi l'iter diagnostico, che prevede:

- una EGDS o esofagogastroduodenoscopia;

- una pHmetria esofagea;

- una manometria esofagea;

- una radiografia delle prime vie digerenti in posizione prona e in posizione di Trendelenburg.

La EGDS conferma il sospetto di malattia da reflusso, con voluminosa ernia jatale ed esofagite da reflusso. Nello stomaco è presente una gastrite da reflusso alcalino. Si eseguono biopsie all'esofago distale, ma non si evidenzia esofago di Barrett. Anche la radiografia conferma il sospetto di reflusso gastroesofageo con ernia jatale. La pHmetria esofagea delle 24 ore evidenzia un reflusso acido patologico. La manometria evidenzia un ipotono del LES con disordini aspecifici della motilità dell'esofago.

L’intervento EGDS è doloroso?

L'EGDS è il primo esame da eseguire nel sospetto di GERD. Inutile negare che si tratta di una procedura un po' fastidiosa, ma può essere sopportata da chiunque senza necessità di anestesia, anche per la sua breve durata. In ogni caso, è sempre possibile eseguirla in sedazione profonda, in presenza di un anestesista.

La manometria esofagea è rischiosa?

La manometria esofagea, invece, studia le variazioni pressorie nel corpo dell'esofago e nel LES in situazioni di base e nel corso della deglutizione. Serve per dimostrare l'incompetenza del LES e la presenza di eventuali alterazioni della peristalsi dell'esofago. Si esegue inserendo nell'esofago, attraverso il naso, un sondino cavo collegato con un trasduttore di pressione e quindi un computer. L'esame è di solito ben sopportato e dura pochi minuti.

La pHmetria è rischiosa?

La durata della pHmetria è invece di 24 ore. Al paziente viene inserita nell'esofago, sempre attraverso il naso, una piccola sonda dello spessore di un filo elettrico. Questa sonda contiene due rilevatori di acidità, uno posizionato nell'esofago, l'altro nello stomaco. Il tutto poi è collegato ad un registratore digitale che il paziente porta alla cintura, con un pulsante da premere in caso di sintomi. La pHmetria serve a misurare l'entità e la durata dei reflussi, e la loro correlazione con le attività della giornata. Manometria e pHmetria 24h danno una precisa valutazione della funzionalità del LES, della presenza o meno di reflussi acidi patologici, dell'eventuale dismotilità dell'esofago.

In ultima analisi, queste due metodiche diagnostiche, assieme all'endoscopia e alla radiografia, permettono di guidare l'iter terapeutico.

Rischi

Quali sono i rischi dovuti alla malattia da reflusso?

L'incontinenza del LES si associa spesso, ma non sempre, ad ernia jatale.

Si tratta dello scivolamento in torace di una porzione di stomaco attraverso uno jato esofageo slargato. Oltre a peggiorare il reflusso, l'ernia jatale può comportare disturbi toracici, come difficoltà respiratorie e palpitazioni, soprattutto nel periodo postprandiale.

Se con il reflusso gastroesofageo lo stomaco tende a svuotarsi verso l'alto, la depressione che ne consegue può far refluire succo bilioenterico, alcalino, nel cavo gastrico, causando una gastrite alcalina.

Cure e Trattamenti per la malattia da reflusso

Quali terapie ci sono contro la malattia da reflusso?

In presenza di una malattia da reflusso gastroesofageo, tre sono le opzioni terapeutiche, ciascuna di esse con proprie indicazioni, controindicazioni ed effetti collaterali:

- terapia medica a base di PPI, procinetici e gastroprotettori, efficace in molti casi, ma non elimina la causa del reflusso;

- terapia farmacologica per inibire la produzione acida gastrica, proteggere la mucosa esofagea e gastrica, provare a favorire lo svuotamento normale dello stomaco verso il duodeno;

- intervento chirurgico

Al trattamento farmacologico vanno sempre associate alcune norme dietetico-comportamentali essenziali:

- ridurre l'assunzione dei cibi che in qualche modo stimolino la produzione acida o siano acidi essi stessi (pomodoro, agrumi, liquirizia, menta, cioccolato?);

- evitare assolutamente il fumo e l'alcool;

- non coricarsi se non ad almeno 2 ore dalla fine del pasto serale, per dar modo allo stomaco di svuotarsi;

- inclinare il letto in modo che il torace si trovi in posizione sollevata rispetto all'addome.

Il trattamento farmacologico funziona sempre?

In circa il 40% dei casi la terapia medica non ha effetto o, se pure ha avuto una buona efficacia iniziale, i sintomi riprendono alla sua sospensione. Si può porre quindi il dilemma: assumere una terapia medica a vita o ricorrere a un trattamento più invasivo? E' dimostrato come l'assunzione per lunghi periodi dei PPI può causare una gastrite atrofica e quindi esporre il paziente al rischio di sviluppare alla lunga un cancro dello stomaco. La scelta, quindi, se proseguire con la terapia medica o andare al tavolo operatorio deve essere frutto di un'attenta riflessione, valutando pro e contro, rischi e benefici di ciascuna opzione, in rapporto soprattutto all'età e alle condizioni generali del paziente.

Intervento chirurgico: quando farlo?

Se si vuole ottenere una guarigione causale della malattia, cioè risolvere l'incontinenza del LES, è indispensabile riformare a quel livello una zona di alta pressione, cioè ricostruire un sistema valvolare antireflusso.

Tale risultato si può ottenere per via endoscopica o per via chirurgica.

L’intervento per endoscopia è doloroso?

La ricostruzione endoscopica del LES può essere eseguita con uno dei tanti presìdi a disposizione dell'endoscopista. Al momento, il sistema più promettente sembra essere il Plicator. Questo tipo di ricostruzione, per nulla invasivo, può essere messo in atto solo nei pazienti con una malattia da reflusso senza ernia jatale. L'efficacia di questo sistema è abbastanza elevata, e comunque, per la sua non-invasività, non impedisce un eventuale successivo intervento chirurgico di plastica antireflusso. La plastica antireflusso può quindi essere confezionata anche chirurgicamente.

Qual è l'iter dell'intervento?

Si tratta di un intervento eseguito oggigiorno per via laparoscopica, cioè con 4-5 piccoli buchi sulla superficie dell'addome. In anestesia generale, l'addome viene gonfiato con anidride carbonica per creare uno spazio operativo. Si inseriscono 4-5 cannule attraverso le quali vengono portati in addome gli strumenti che servono per l'intervento, primo tra tutti una telecamera. Dopo aver mobilizzato la parte prossimale dello stomaco (il cosiddetto "fondo"), si crea un passaggio dietro l'esofago addominale in corrispondenza del LES. Si prepara lo jato slargato e si isolano i pilastri, che vengono poi approssimati con alcuni punti, chiudendo così lo jato stesso. Successivamente, si fa passare il fondo gastrico mobilizzato dietro l'esofago, a formare una "cravatta" che avvolge il LES, e lo si fissa:

- anteriormente, alla parete del corpo gastrico (plastica a 360°);

- alla giunzione esofago gastrica (plastica a 270°);

- lateralmente ai due pilastri (plastica a 180°).

La scelta del tipo di plastica antireflusso si fa preoperatoriamente, sulla base dei rilievi manometrici.

Cosa devo mangiare dopo l’intervento di plastica antireflusso?

Dopo l'intervento il paziente viene nutrito per via endovenosa per 24 ore, poi inizia ad assumere liquidi per altre 24 ore e poi semisolidi. Viene quindi dimesso nella seconda o terza giornata postoperatoria. A domicilio, viene mantenuta una dieta semiliquida per circa 3 settimane, poi si inizia gradualmente ad assumere cibi solidi.

L’intervento è rischioso?

I rischi legati a questo tipo di intervento sono di due tipi: quelli generici di ogni intervento chirurgico e quelli propri della plastica antireflusso.

Tra i primi si annoverano:

- le reazioni allergiche all'anestesia;

- le difficoltà respiratorie, le infezioni

Rischi propri della plastica antireflusso sono:

- l'emorragia;

- la lesione intestinale;

- la disfagia.

Mentre le prime evenienze sono piuttosto rare, la disfagia è una conseguenza più comune. Si tratta della difficoltà a deglutire ed è causata in genere da una plastica troppo stretta. Un certo grado di disfagia postoperatoria è normale, e si risolve spontaneamente in circa un mese. In casi rarissimi, invece, può essere necessario dilatare la plastica per via endoscopica o finanche re-intervenire per "smontare" la plastica. In una percentuale - piuttosto bassa di casi (meno del 5%) può non essere possibile completare l'intervento in laparoscopia ed è necessario procedere in laparotomia.

Quanto è efficace l’intervento di plastica antireflusso?

L'intervento di plastica antireflusso è efficace nel 90% circa dei pazienti, che vi trovano un beneficio assoluto (circa il 60% dei casi) o relativo (circa il 30%, con necessità di assumere terapia medica saltuariamente). Indicazioni all'intervento chirurgico sono, come si è detto, la necessità di assumere terapia medica a vita, la mancata risposta alla terapia medica, la presenza di una voluminosa ernia jatale.

Bibliografia

- Iwakiri K, Fujiwara Y, Manabe N, Ihara E, Kuribayashi S, Akiyama J, Kondo T, Yamashita H, Ishimura N, Kitasako Y, Iijima K, Koike T, Omura N, Nomura T, Kawamura O, Ohara S, Ozawa S, Kinoshita Y, Mochida S, Enomoto N, Shimosegawa T, Koike K. Evidence-based clinical practice guidelines for gastroesophageal reflux disease 2021. J Gastroenterol. 2022 Apr;57(4):267-285. doi: 10.1007/s00535-022-01861-z. Epub 2022 Feb 28. PMID: 35226174; PMCID: PMC8938399.

- Taraszewska A. Risk factors for gastroesophageal reflux disease symptoms related to lifestyle and diet. Rocz Panstw Zakl Hig. 2021;72(1):21-28. doi: 10.32394/rpzh.2021.0145. PMID: 33882662.

- Rodríguez de Santiago E, Albéniz E, Estremera-Arevalo F, Teruel Sanchez-Vegazo C, Lorenzo-Zúñiga V. Endoscopic anti-reflux therapy for gastroesophageal reflux disease. World J Gastroenterol. 2021 Oct 21;27(39):6601-6614. doi: 10.3748/wjg.v27.i39.6601. PMID: 34754155; PMCID: PMC8554403.